マエストロ 飯守の誌上講義

「トリスタンとイゾルデ」について

今回この偉大なる作品に取り組むにあたり、演奏者一人一人が深い理解と共感を持って曲に臨むべく、飯守先生との初リハーサルの日に先生にピアノを弾きながら解説をしていただきました。文章ではその内容を十分にお伝えすることはできませんが、「誌上講義」という趣でお読みいただければ幸いです。

(この場では先生のピアノ演奏を表現できないことが誠に残念です。)

ワーグナーと示導動機

ワーグナーというのは説明しだすと本当にきりがありません。それほど表現の内容が入り組んでいて、いろいろ絡み合っているのです。特に「示導動機(ライトモチーフ)」についての問題はいろいろあって名前の付け方すら一致しないことがありますが、それは曲全体に網の目のように張り巡らされていて、全体としてひとつの大きな作品を構成しています。とはいえ、ワーグナーは自分から示導動機を名付けていないし、システマティックに作り上げて作曲していったわけではないんですね。彼としては、何というか一つの「思い入れ」としての動機のつもりだったのですが、後世の人たちが研究した結果、あまりにもうまくできていたため、いろいろな理論がそこから取り出せるということになったわけです。ですから、ちょっと誇張されてしまい、示導動機が一人歩きしてしまったり、あるいは示導動機でなんでも理論付けてしまうようなことが起こりがちです。しかし実際のところワーグナーはそこまで考えていなかったのではないでしょうか?

示導動機は「リング」*1の場合は非常に明確な具体性をもっています。「ラインの黄金」の動機だとか「ジークフリート」の動機だとか。明らかに物体や物事、例えば殺しとか勝利や敗北といった、かなりはっきりした具体性をもっているのですが、「トリスタンとイゾルデ」の示導動機には「暗示」と「象徴性」が入ってくるのです。おそらくすべての音楽の中で最も内面性を深く表していて、人の心の内面、感情表現、つまり言葉では表せないようなことを象徴しています。しかし、内面性を表すとどうしても具体性に欠けてしまう。これがこの作品に対して第一に言えることで、そういう内面の音楽を作ったという意味で「トリスタン」は革命的だったのです。

革新的な半音階の用法

そしてその「革命」がどのように行われたかというと、半音階を中心に使い、全音階から遠ざかるということでした。つまり、そうすることで調性が不安定になり、和声が複雑になっていく。半音階を駆使することにより人間の内面を深く表現できたわけです。その結果、これはよく言われることですが、「トリスタンとイゾルデ」という音楽が作曲の面で大きな革命を起こした -ここから調性が崩壊し始めたひとつの出発点である、と。後にシェーンベルクがそれをさらに推し進めて「調性の否定」「12音技法の確立」へともっと先へ行くことになります。これをワーグナーに責任がある、と唱える人がいますが僕はそう思わない。調性の崩壊に導いたのが「トリスタン」であるというのは、それを理由に、これ以上できないということを感じた人たちが崩壊、つまり新しい方向へ行くということを自ら望んだのでしょう。フルトヴェングラーが言っていますが、「トリスタンこそ、調性を否定したのではなく、最大限まで使いこなした」ということなんです。半音階をどんどん使って非和声音をたくさん入れると調性は不安定になる。そこに言葉では言い表わせない内面の暗示や象徴的表現が生まれる。そのような点でいえば、「トリスタン」を超えるものはないのではないでしょうか?

それではさっそく音を出しながら説明しましょう。

前奏曲・第一幕

有名だから皆さんご存知だと思いますが、これが前奏曲のいわゆる「トリスタン・アコード(和音)」です。(譜例1の2小節目最初の音)これは「憧憬の動機」または”Liebestrank”(愛の魔酒)と言われています。最初にチェロのものすごいクレッシェンドがあります。ここの音の跳躍は次の下降音型を強調するためのものであって、その長い下降音型(半音降りること)が「痛み」を表現しています。そして次の和音で調性が壊れたと言い切る人がいるくらい、曰くつきの和音です。3小節目の最後の和音は解決感がありますが、属7の和音*2ですから解決にはなっていません。

有名だから皆さんご存知だと思いますが、これが前奏曲のいわゆる「トリスタン・アコード(和音)」です。(譜例1の2小節目最初の音)これは「憧憬の動機」または”Liebestrank”(愛の魔酒)と言われています。最初にチェロのものすごいクレッシェンドがあります。ここの音の跳躍は次の下降音型を強調するためのものであって、その長い下降音型(半音降りること)が「痛み」を表現しています。そして次の和音で調性が壊れたと言い切る人がいるくらい、曰くつきの和音です。3小節目の最後の和音は解決感がありますが、属7の和音*2ですから解決にはなっていません。

この動機は「普通ならこうなる」という音を半音上げたり下げたりして手を加えたわけですが、これはまさにワーグナーのインスピレーションですね。理屈じゃない。なぜ彼はこんなことを思いついたのか?とにかくすごい発明です。

そして譜例2の2小節目で和音が解決します。欲求が満たされた感じがしますが、これは「愛への欲求」でトリスタンの「渇望の動機」または「愛の動機A・愛のまなざし」といわれています。ここでもまた半音が使われていますね。

次に、譜例3「愛の動機」にも半音があります。そしてトリスタン・アコード。内声にご注意ください。他にもあちこちに半音が内在しています。

譜例4ですが、実は対旋律がファゴットとホルンにあります。愛の動機が変形されたり、一方で死の動機が出てきていろいろと絡み合ったり、織り込まれたりして、それが一つになって進んでいきます。そうして譜例5が木管楽器に出てきます。

さらに変形を繰り返しつつ、また一方で譜例6「運命の動機」も現われます。このように、いろいろな動機が変奏され、絡み合いながら、前奏曲のいわゆるクライマックスを迎えますが、これもまたトリスタン・アコードです。

「運命の動機」といえば譜例7もあってこれは第五場の最初にも現われますが、トリスタンが登場するまさに運命的瞬間を表しています。

「トリスタンとイゾルデ」は内面を表現した音楽ですが、憎悪と愛、痛みと快楽、渇望と絶望、そういう相反するものが両方成り立っているのです。「リング」の場合は、「立派な人には立派なアコード、悪人は不協和音」と明確なパターンがありますが、ここでは共存しています。

譜例8「心の動揺」は怒りやフラストレーションを表す動機で、あちこちに登場します。トリスタンが毒薬を飲むという時や第二幕でマルケ王が怒る場面でも、やり場のない気持ちを表現しています。

譜例9「死の動機」でも半音が使われています。最後の部分の半音の動きが譜例11「宿命の動機」と同じです。譜例10の「死の動機」は、なかなか気づきにくいのですが、よく現れます。チェロ、コントラバス、ファゴットが下からクレッシェンドして浮き上がってドーンと落ちる。これが「死」を象徴した動きなんです。

それから「病めるトリスタン(タントリス)」という動機も半音が活躍します。瀕死のトリスタンがここでは下降形の半音階で表現されています。実は、トリスタンはイゾルデの許婚のモロルトと闘って殺すのですが、そのときに自分もモロルトの剣に塗ってあった毒で致命傷を負ってしまいます。それを治療できるのはイゾルデしかいなかったので、瀕死の状態で「タントリス」とう偽名を名乗ってイゾルデの元へたどり着きましたが、彼女は許婚を殺した相手だと見抜いていました。・・・これはどこにも出てこない場面だけれども、大事な話なんです。

譜例12は「イゾルデの嘲弄」です。トリスタンが自分のことをマルケ王に嫁がせることについて、トリスタンを嘲り皮肉りながら歌う場面です。この辺はわりと調性があるところですね。

第二幕

まず第二幕で重要なことは、ここで二人がついに逢引きをすること、そしてそれは「夜」だということです。ロマン派文学の作家がすべて一致することですが、愛が満たされるのは夜である、ということ。昼間はその反対で、嫌悪や破壊の対象であり、敵なのです。第二幕はショッキングな音楽で始まります(譜例13)。この忌々しい「光の動機」は倍の速さになったりして形をいろいろ変えて、その後数限りなく出てきます。

まず第二幕で重要なことは、ここで二人がついに逢引きをすること、そしてそれは「夜」だということです。ロマン派文学の作家がすべて一致することですが、愛が満たされるのは夜である、ということ。昼間はその反対で、嫌悪や破壊の対象であり、敵なのです。第二幕はショッキングな音楽で始まります(譜例13)。この忌々しい「光の動機」は倍の速さになったりして形をいろいろ変えて、その後数限りなく出てきます。

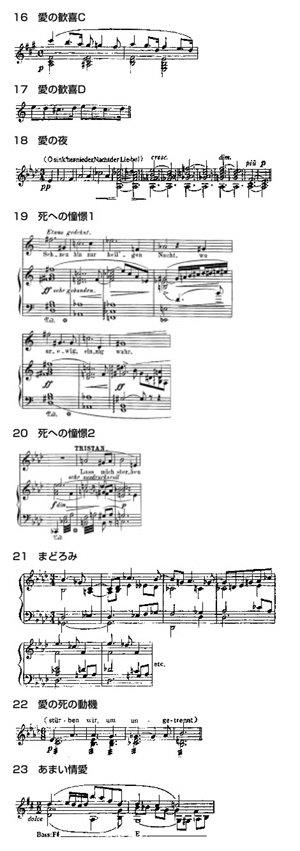

トリスタンが現われる場面で「愛の歓喜A」(譜例14)が出てきます。「愛の歓喜D」(譜例17)は「愛の歓喜B」(譜例15)の変形で、何度も繰り返されてどんどん盛り上がり、そしてついに「Tristan!」「Isolde!」と叫び、二人はついに抱き合うのです。これがいかに激しいか、渇望していたか、というのがよくわかります。それにしても狂ったような逢引きですね。「愛の歓喜C」(譜例16)が何度も出てきます。そして「憎むべき光よ」と歌い、昼と夜の哲学を延々と語ります。ここはあまりに長いので、ドイツでもよくカットをされます(今回もカット)。

第二幕で一番大事なのは、本当の愛の恍惚です。どの本にも出ていなくて僕が非常に大事だと考えているところがあるんですが、それが「愛の夜」(譜例18)の直前に現われる「死への憧憬」です。(譜例19、20)曲にはたくさん出てくるけれども、どの本にもない。他にもいっぱいありすぎて、取り上げるのが面倒くさいのかもしれませんが。抱き合っている時にトリスタンが「私を死なせてくれ」と言うんです。そこにはこれが必ず出てきます。

第二幕で一番大事なのは、本当の愛の恍惚です。どの本にも出ていなくて僕が非常に大事だと考えているところがあるんですが、それが「愛の夜」(譜例18)の直前に現われる「死への憧憬」です。(譜例19、20)曲にはたくさん出てくるけれども、どの本にもない。他にもいっぱいありすぎて、取り上げるのが面倒くさいのかもしれませんが。抱き合っている時にトリスタンが「私を死なせてくれ」と言うんです。そこにはこれが必ず出てきます。

譜例18の部分は変わったシンコペーションですが(オーケストラの譜面はシンコペーションになっている)、どういうリズムかわからないように、わざとぼかしています。非常に単純ですが、全部非和声音です。これくらい深い感覚を表現するものは他にないですね。そしてまた「光の動機」が出てきたりして、その後の盛り上がり方もなんともいえません。これで本当に二人の愛が結ばれたという充足感があります。このあとブランゲーネが見張り台から「もうすぐ夜が明けます、気をつけてください」と歌いますが、これもまた夜の音楽ですね、実に美しい。

前に調性の話をしましたが、第一幕の最後でマルケ王の登場する場面はC-dur(ハ長調)です。栄光に称えられた王様、現実の世界。そこから一番遠いのはGes-dur(変ト長調)あるいはFis-dur(嬰ヘ長調)です。「死への憧憬」あるいは「まどろみ」(譜例21)。ゆりかごのような本当に甘い音楽ですね。最も愛に満たされた至福の瞬間ですが、そこから愛は必然的に死の動機へと移行します(「愛の死の動機」譜例22)。そうして、愛の悦びがどんどん高まっていきます(「あまい情愛」譜例23)。先程の「愛の歓喜」がいろいろな形で出てきます。そして二人の情事の最高潮。

しかし愛の夜も突然終わります。メロートの密告によって皆が踏み込んできます。今までの恍惚の音楽が乱暴で粗暴な音楽に断ち切られる。夢がふーっと飛んでいってしまった様子も描かれています。照明がぱっと明るくなり、二人は皆に取り囲まれている。そこでトリスタンは「忌まわしい日がもう一度最後にやってきた」と言うのです。するとマルケ王が綿々と悲しい心情を訴えます。非常に低いバスです。メロートはトリスタンに決闘を申し渡しますが、トリスタンは剣を捨ててわざと傷を負います。トリスタンが死を望む場面は全部で三回あります。まず第一幕で毒薬と思って媚薬を飲むところ、第二幕のここ、さらに第三幕でもう一回(自ら包帯をはずす)。

そして最後にマルケ王のテーマが出てきて第二幕は終わります。やはり一番悲しんでいるのはマルケ王だったのですね。

第三幕

冒頭は絶望の音楽ですね。苦しみと痛み、そして空虚。傷ついたトリスタンはクルヴェナールによって故郷のカレオールに連れてこられています。遠くから聴こえるイングリッシュホルンの旋律がなんとももの悲しい。これほど鬱をうまく表現した音楽はないのではないでしょうか?

トリスタンは瀕死の状態でイゾルデの舟を今か今かと待っています。「まだか?舟はこないのか?」トリスタンは自分の欲求を抑えきれなくなる。やがて喜びを知らせる牧笛が聴こえてきます。「イゾルデがついに来た!」笛吹きの羊飼いも興奮しているのです。トリスタンは自ら包帯をむしりとって「我が血よ流れろ」という場面になります。変形した「まどろみ」が繰り返し出てきて、トリスタンが一種のトランス状態になっている感じを表しているようです。激しく盛り上がったところでイゾルデがついに登場します。彼は彼女のもとに倒れこむと最初のテーマ(「憧憬の動機」)が流れイゾルデが深い悲しみを歌います。

そしてマルケ王の最後の嘆きを経て「愛の死」が始まります。「愛の死の動機」が現われ、やがて「愛の歓喜B」の落ち着いた変形が何度も繰り返されます。だんだん盛り上がり「愛の死」の最後となります。至福の愛、トリスタンのテーマ(「憧憬の動機」)が最後にもう一回現われますが、今度は和音が解決されて終わります。

2006年9月10日 労音十条会館にて

*1 「ニーベルングの指環」。四つの楽劇からなる壮大な作品。

*2 属音上の7の和音(長調ではソシレファ)。不協和音なので解決のため主和音へ向かうのがもっとも自然である。

まとめ:田川(ヴァイオリン)