マーラー:交響曲第10番

■はじめに

交響曲第10番は、グスタフ・マーラー(1860-1911)の死によって未完のまま残されることとなった、彼の生涯最後の作品である。全5楽章からなり、作曲者自身がほぼ完成の状態までスコアの草稿を書き上げていた第1楽章のみが単独で演奏されることも多いが、残りの部分を後世の人間が補筆して、全曲を通して演奏できるようにした「補作版」もいくつか存在する。本日は、こうした「補作版」の中から「クック版第3稿」を演奏する。

■交響曲第10番の概要

生前のマーラーは作曲家である以上に、当時の楽壇におけるトップ指揮者であり、秋~翌春にかけての楽季中はオペラやオーケストラの指揮者業で多忙を極めていた。3日に1回ペースで本番をこなすこともしばしばであったという。彼が作曲に取り組めたのはオフシーズンである夏の間だけであり、オーストリア近郊の自然豊かな別荘で「作曲小屋」に籠って集中的に作品を書くというスタイルであった。

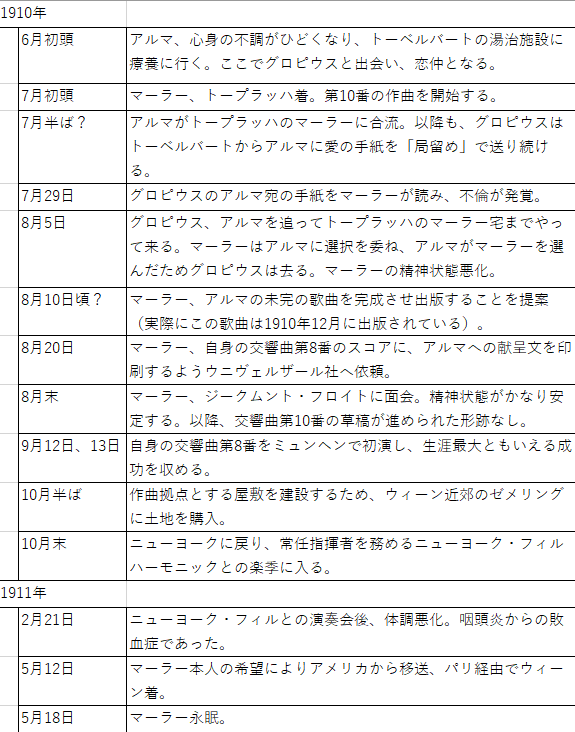

1907年、マーラーは10年間君臨していたウィーン宮廷歌劇場(現ウィーン国立歌劇場)総監督の座を辞し、妻アルマ(1879-1964)と共にニューヨークへ渡ってメトロポリタン歌劇場の指揮者に就任する。この年は長女マリア・アンナの急逝(享年4歳)、マーラー自身の心臓疾患の発覚という不幸が重なっており、さらに「ユダヤ排斥の気運に押され心身共に絶望した状態で、ウィーンを半ば追放された」とマーラーのアメリカ行きが悲劇的に語られることも多い。しかしマーラー本人は若いころから各地の歌劇場を転々とする生活に慣れていたことに加え、新天地での仕事も非常に精力的にこなしており、当時の書簡の内容等からも悲愴感はさほどうかがえない。逆に妻のアルマは生粋のウィーンっ子で英語もあまり喋れず、忙殺される夫を支えようとしつつもアメリカで孤独感を深めていたようである。このように1908年以降は、マーラーは楽季の活動を主にニューヨークで行い、ヨーロッパでの単発の仕事もこなしつつ、夏には南チロル(現在はイタリア北部)トープラッハの別荘で作曲を行うというサイクルで生活していた。以上の前提を踏まえ、実際に交響曲第10番が作曲された1910年夏からマーラーの死去までを、まずは時系列でみてみよう。

1910年夏ごろのアルマは、先述の通り鬱積したストレスや孤独感により、本人の回想録の言葉を借りれば「ひどいヒステリー」状態であったらしい。見かねたマーラーは彼女をしばらく休ませるため、当時評判だったトーベルバートの湯治施設に送り届けたのだが、そこでアルマは建築家のヴァルター・グロピウス(1883-1969)と出逢ってしまうのである。当時アルマは30歳、グロピウスは27歳で、後のモダニズム建築の巨匠は、この時は新進気鋭の魅力あふれる青年であった。2人はアルマのトーベルバート着後すぐに知り合い、1か月あまり激しい恋の日々を過ごす。その後アルマはトープラッハの別荘に居るマーラーと合流したが、グロピウスとは頻繁な手紙のやり取りが続いていた。そのうちの1通が手違いで(そうでないという説もあるが)マーラーの手に渡ってしまい、2人の不倫関係が表沙汰になる。

マーラーはアルマの自分に対する忠誠と貞操を疑っていなかっただけに、グロピウスからの手紙を読んだ時、またそれをきっかけに妻から吐露された積年の不満を知った時には大変な衝撃であったようだ。8月5日にグロピウスが直接訪ねてきた際、アルマはマーラーを選んだが、その後もマーラーは、いつ彼女が自分のもとを去ってしまうか分からないという強迫観念に囚われていたらしい。マーラーはアルマと結婚する際の条件として彼女が作曲することを禁じているが、ここにきて急に彼女の未完の歌曲を褒めだし、これを完成させて出版することを提案したり、初演を秋に控えた自身の交響曲第8番をアルマへ献呈することにしたりと、妻への愛情を示そうと躍起になっている様子がうかがえる。8月末には精神学者のジークムント・フロイトを訪ねており、様々なアドバイスを受けて精神状態は大分回復したようであるが、そうこうしているうちに1910年の夏は終わり、結局この「グロピウス事件」のせいで交響曲第10番の作曲は中途半端なところまでしか進まなかった。そして次の夏を迎えることなく、マーラーは死んでしまったのである。

トープラッハを散歩するマーラーとアルマ(1909年)

■クック版について

マーラーは交響曲の作曲において、おおむね以下の3段階の過程を経て作品を作り上げていた(各過程における細かい修正や楽章順の入れ替え等はあった)。

①パルティチェル(3段か4段の譜表に、おもな楽想だけを書き込んだ略式のショートスコア)を書く

②パルティチェルをもとに全体のオーケストレーションをつけ、スコアの草稿を書く

③草稿を清書して完成

マーラーが死んだとき、交響曲第10番は全5楽章のうち第1、2楽章と第3楽章の冒頭30小節目までは②草稿の段階までざっくり出来上がっていた。しかし第3楽章の31小節目以降は①パルティチェルの段階であり、強弱記号や楽器の指定などはところどころにしか記載されていない(第3楽章のスケッチを書き始めたあたりで「グロピウス事件」が勃発したと分析する研究者が多い)。とはいえパルティチェルは第5楽章の最後まで繋がっており、曲としての要素は不完全ながらも揃っているという状態であった。

マーラーの死後、妻アルマの手元に遺された交響曲第10番の草稿は、アルマの10年以上の逡巡を経て1924年にようやくファクシミリの形で出版される。並行して、アルマは近しい作曲家(娘婿のクルシェネク)らに第1楽章と第3楽章の演奏可能な譜面の作成を依頼し、この演奏譜を用いた部分初演が1924年10月にウィーンで行われた。これらのきっかけによって、世界各所でこの幻の傑作の補筆作業が検討され始める。

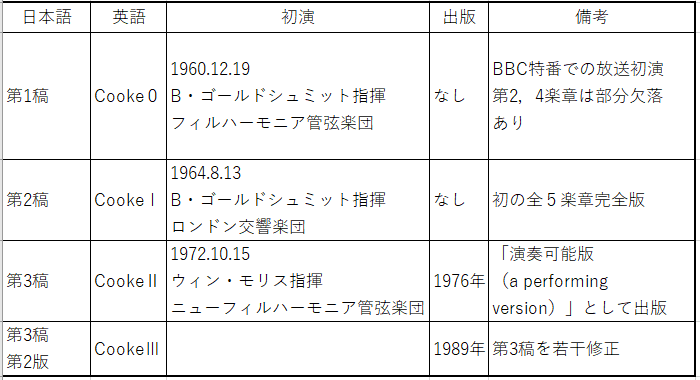

デリック・クック(1919-1976)はワーグナーやマーラーを専門とする音楽学者・評論家で、BBC(英国放送協会)の音楽部門で放送作家をしたり、フリーの評論家として活動した人であった。1960年、BBCではマーラー生誕100年を記念した特別番組を企画しており、クックはこの番組でのレクチャーを依頼された。そこで出版済の交響曲第10番の自筆譜ファクシミリを研究し始めたクックは、それが「スケッチとしてほぼ完成した作品」であることに驚き、すっかりのめり込んでしまう。結局第2、4楽章に部分的な欠落を残しながらも、その他の部分は網羅された「クック版第1稿」が1960年に放送初演された。妻のアルマは、事前にBBCから「レクチャーのため部分的に演奏したい」旨の申し入れがあり許諾していたものの、まさか全5楽章が演奏されるとは思っていなかったらしく、当初は怒ってこの「クック版」を今後演奏することを禁じてしまった。しかし数年後、説得に応じてこの時の演奏テープを聴いたアルマは「ここ(クック版)にどれほど『マーラーが居る』のか、解ってなかったわ」と涙を流したといい、以降はファクシミリ版に含まれていなかった未発表草稿を提供するなどクックに協力している。

こうした新たな素材も活用しながらクックは補筆作業をさらにすすめ、1964年には第2、4楽章の欠落も補われたフルバージョン「クック版第2稿」が初演。さらに1976年には「演奏可能版(a performing version)」という名目でスコアが出版されており、これが「第3稿」ということになる(クックはこれを「最終稿」としている)。クック自身はこの出版の直後に死去しているが、生前からの協力者であったコリン&デイヴィッド・マシューズ兄弟とゴールドシュミットがこれを引き継いで若干改変を加えた「第3稿第2版」というのを1989年に出版している。本日の演奏会で演奏する譜面は、この「第3稿第2版」となる。このあたりは英語と日本語でバージョンのナンバリングが異なったりしてややこしいので下表も参照頂きたい。

クック版の特徴として、第3稿が出版された際の「演奏可能版」という標題からも判る通り、実際に演奏するための必要最低限の補筆しかなされていないことが挙げられる。クック自身の言葉がそれを明確に説明している。

「…私の仕事の狙いは、作曲者が遺した段階における作品を実際に演奏可能な版として再現することにある。…目の粗い織物としてであれ、マーラーの特徴が保存されている限り、この音楽は他人のオーケストレーションのなかでも生きて、魅力を保っている。…」

つまりマーラーの作品を補筆によって「完成させる」という考え方ではなく、あくまで実演の際の叩き台となるオーケストレーションを整えただけ、というスタンスである。クックが補った音符はマーラー自身が書いた音符よりもスコア上で小さく記され補筆部分が瞭然としていること、第3楽章以降はパルティチェルも並行して印刷されており比較が容易であること、校訂報告が非常に詳細で補筆の依拠が明瞭であることから、信頼性が高く、今日存在する交響曲第10番の補作の中では最も広く受容されているといえる。

そもそも未完作品の補作自体が許される行為であるのか、という創作倫理上の議論はあり、事実、作曲者以外の譜面への関与に否定的な国際マーラー協会の「全集版」においては、交響曲第10番は(ほとんど完成していて第三者の補筆が不要な)第1楽章しか出版されていない。それでも補作をすることで初めて全5楽章の実演が可能になるわけで、曲の全貌を実際に演奏することでしか得られない新たなマーラー体験は確かにあるはずである。我々も、まだ見ぬマーラーの世界を少しでも感じ、演奏を聞いて下さる皆様と共有してみたいという欲望に抗えず、クックの偉大かつ謙虚な仕事に対峙させてもらうのである。

■楽曲解説

交響曲第10番については、大作曲家マーラーの最後かつ未完の作品だということもあって、多くの深遠・哲学的かつ当時のマーラーの感情や精神の状態にまで憶測を拡げた分析がなされてきた。この作品と「グロピウス事件」、そしてマーラーの人生自体の終わりとを3点セットにして関連付ける解釈も比較的多くみられる。その依拠の1つとして、「グロピウス事件」の後に書かれたと推測される第3楽章以降、スケッチのところどころにマーラーの感情的な走り書きがなされていることがある。例えば

「憐れみたまえ!わが神!わが神!どうして私をお見捨てになられたのですか?」(第3楽章後半、マタイ福音書による十字架上のキリストの言葉を引用している)

「悪魔が私と踊る…狂気よ、私を捕らえよ、この呪われた者を!…」(第4楽章タイトル部分)

「ああ、ああ、ああ! さようなら、私の竪琴よ! さようなら、さようなら…」(第4楽章ラスト)

などなど。実際、この曲を聴いていると、一人の人間の内面をずっと覗かされているような、こんな個人的なことまで追体験してしまってよいのだろうか、という一種の罪悪感さえ生まれるような感覚に陥る。マーラーの人生におけるこれまでのこと、これからのこと、アルマのこと、子供の頃に聞いた軍楽隊の音楽、文学と自然、宗教、世界と宇宙…こうした要素が混然一体となって、波のようにぐっと高まっては急に寸断されたり、爆発したり、そして最終的には救いを得て安らかに消えていくところまで、我々はマーラーの剥き出しの心に肉薄させられ、揺さぶられ続けてしまう。

ただマーラーが1910年秋には自身の交響曲第8番初演を金字塔的な成功に収め、さらにウィーン近郊に今後の作曲拠点とする屋敷を建てるための土地を購入していることなどを考えると、マーラーが「グロピウス事件」によって人生そのものに決定的に絶望したとか、交響曲第10番の全てが「グロピウス事件」やそれ以前の負の出来事から生み出された死の影漂う作品であり、マーラーが案の定その影に押しつぶされてしまったがために未完なのである、とかいうのは、やや感傷的な解釈という印象がある。マーラー自身は重なる不幸や私生活における大きな危機に直面しながらも、自らの使命に今後一層全力で挑もうとしていた矢先に突然死んでしまったという方が真相に近いのではないだろうか。ということで、この曲の結論としては、苦悩と歓喜、愛と絶望といった相反する要素が全て綯い交ぜになった「人生自体の肯定」であってほしい、というのが筆者の思いである。

<第1楽章>アダージョ(約20分)

長大な緩徐楽章だが、主要な主題は2つ。1つめの主題は、曲の冒頭からヴィオラによって奏される。

<譜例1>

交響曲第10番は「嬰ヘ長調」(シャープが6つ!)とされているが、この主題は調性もあいまいで、かつて聞いたことのない虚無感と諦念を孕んだメロディである。生きているのか、悲しいのか、どこへ行くのか、全てわからない不安感がある(最も不安なのは、この音程を取りながらどソロを弾かねばならないヴィオラパート諸君であろう)。この調子でずっと続いたらどうしよう、と心配になるものの、続く第2主題はマーラー一流の実に幽玄で嫋やかな美しさにあふれている。

<譜例2>

中間の展開部にはおどけたアイロニックな調子を挟むものの、全体的には2つの主題を繰り返しながら弦楽器が半分夢遊病のようにあてどない動きで漂い続ける。特筆すべきは、クライマックスに近い部分で突如出現する凄まじい不協和音(通称「カタストローフ」)。オーケストラ全体が9個のぶつかり合う音を ff で奏し、現代音楽でいうトーン・クラスターにも近い衝撃が響き渡る。まさに心がぐちゃぐちゃになって「わーっ!」と絶叫しているかのようである。これを貫くようにトランペットだけがAの音を伸ばし続けるが、これがアルマ(Alma)の頭文字であることを指摘する研究者も多い。その後は主題も次第に切れ切れになり、消え入るように終わる。

<第2楽章>スケルツォ(約12分)

激しい変拍子の嵐となる攻撃的な主部と、ゆったりしたレントラー風の3拍子のトリオが交互に現れる。主部はほとんど1小節ごとに拍子が変わり、しかもわざと小節線をずらしたような変則的な拍の踏み方なので一瞬たりとも油断できない。この変拍子は、1910年当時にはかなり前衛的であったと思われ、マーラー自身もスコアの草稿に「3/4は1小節1つ振り、4/4はアラ・ブレーヴェ(2つ振り)で」などと指揮の振り方の指示を書き込んでいる。しかしこの鬼のようなスコアを解読・清書していったクックの苦労は如何ばかりだったかと思うと、我々は文句を言わず演奏せねばならない。トリオはずっと3拍子なので精神的にものんびりと表現できる。ラストは主部とトリオの両主題が一体となって輝かしく終結する。

<第3楽章>プルガトリオ(煉獄)(約4分)

5分にも満たない、マーラーの全交響曲の中でも最も短い楽章。「プルガトリオ(煉獄)」とは、文学オタクだったマーラーがダンテの『神曲』から引いたであろうキーワードで、地獄から天国に至る道の中間にある浄化(清め)の苦しみを受ける場所という。交響曲の構成から見ても、第1、5楽章は長大なアンダンテ、第2、4楽章はスケルツォと対象に配置された真ん中に挟まる、ちょうど中間軸のような位置づけである。歌曲的な要素が非常に強く、無機的な16分音符の繰り返し(オスティナート)音型の伴奏に乗って、もの悲しくも魅力的なメロディが歌われていく。特にマーラーが1893年に作曲した歌曲「子供の魔法の角笛」の「この世の生活」が、この楽章との近似性を指摘されている。「この世の生活」の詩の内容としては、パンを欲しがって叫ぶ餓えた子どもを、母親が繰り返し待てとなだめながら麦を刈り、粉を挽き、生地をこねる。しかしようやくパンが完成したときには、子どもは餓死していたというもの。マーラーは「この世の生活」について、「人間の生とは、この子どものパンのように、最も必要なものが手遅れになるまで与えられないものだ」という旨の言葉を残している。このように「この世の生活」に由来した主題が「煉獄」と題された楽章の中で登場するというのは、確かに「グロピウス事件」との関連性やマーラーの人生観を象徴している側面があると思われる。

<第4楽章>スケルツォ(約12分)

マーラーの交響曲の中で1曲のうちにスケルツォ楽章が2つ存在するのは、交響曲第10番のみである。第2楽章に比べると、主部は拍子こそ3拍子で一定なものの、曲想はより劇的・悲愴的で、テンポも目まぐるしく変わる。トリオはこちらもゆったりとしたレントラー風ではあるが、ヴァイオリンやヴィオラのソロのみによってノスタルジックに奏される部分なども挟まり、遠い日々を懐古するような、どこか寂れたもの悲しい空気を醸し出している。主部とトリオの雰囲気の落差は非常に効果的であり、急激なテンポの変化の連続も相まってマーラーの情緒に振り回されっぱなしである。ラストは多様な打楽器が登場し、影がうごめくような、静かだが不穏な雰囲気となり、最後は「完全にミュートした軍楽大太鼓」の一発で閉じる。

余談だが、本日演奏する第3稿第2版(1989年出版)はほぼ第3稿(1976年出版)を下地にしており、大きな変更点は無いのだが、目立つところでは第4楽章の木琴とスネアドラム(小太鼓)が削除されている。クック版の演奏においては特に打楽器の取り扱いが指揮者によってかなり異なり、第3稿と第3稿第2版の「良いとこ取り」をするパターンも多いようである。本日の寺岡先生の指揮ではスコア通りの編成で演奏するが、個人的には「木琴あり」のパターンも捨てがたい魅力があると思っており、ぜひ様々な演奏を聴き比べてみて頂きたい。

<第5楽章>フィナーレ(約20分)

第4楽章ラストからの軍楽大太鼓の打撃に引き続き、テューバ、2台のコントラファゴットなどが重苦しく響く。草稿スケッチには、ここに「君だけがこの太鼓が何を意味しているのかを知っている…」 とマーラーの走り書きがある。「君」とはほぼ確実にアルマのことであり、彼女の回想録によると、これは1908年冬にニューヨークでマーラーとアルマが目撃した、消防士の葬儀の印象に基づいているらしい。以下少し長いが回想録を引用する。

…セントラル・パーク沿いの広い通りで騒がしい音がする。窓から身を乗り出して見ると、下は黒山の人だかりだ。葬式だった-葬列が近づいてくる。…それは火事の際に殉職した消防士の葬儀だった。行列が止まる。代表者が進み出て、短い挨拶をするが、12階にいる私たちには、何かしゃべっているという以上のことは分からない。挨拶の後、ちょっと間をおいて覆いをかけられた大太鼓が1つ、鳴った。一同は音もなく、直立不動のまま-それから葬列は動き出し、式は終わった。この風変わりな葬礼は私たちの涙を誘った。おそるおそるマーラーの窓の方を見やると、彼も大きく身を乗り出しており、その顔には涙があふれていた。…

太鼓の鈍い衝撃と、引きずるような低音楽器の響きは、まさにこの葬列とそれを見るマーラーの心情を表しているのだろう。フルートによる痛いほどに清冽なメロディがつと表れ、盛り上がりながら発展して救われるかと思う場面もあるが、再び太鼓の「死の打撃」に遮られてしまい、結局導入部は葬送の音楽のまま消えていく。

その後アレグロ・モデラートの中間部となり、これまで演奏してきた各楽章のモチーフが代わる代わる引用され、戦い合う激しい展開となる。第1楽章で登場した「カタストローフ」の不協和音が再び鳴り響き、続いて第1楽章冒頭のヴィオラの主題がホルンに戻ってくる。この回帰を経て、曲は最後の終結部へ向かう。幅の広い7度跳躍が印象的な、穏やかなメロディが延々と重なりながら発展していき、クライマックスは確信に満ちた非常にドラマチックな盛り上がりを見せる。ここまでの過程を思うと、こんなに順当に幸せになって良いのだろうかと要らぬ不安に駆られなくもないが、もはや純粋に胸を打たれる。そこから次第に感情は緩やかになってゆき、遠くで微笑むようなコーダでついに曲が終わったかと思いきや、ラスト7小節で突如、弦楽器が再び湧き上がるのである。

<譜例3>

13度のグリッサンドで ff に到達し、最後の輝きを見せた後、ゆっくりと安らかに消えていく。この部分にマーラーが書き込んだ言葉は、

「君のために生き!君のために死す!アルムシ!」。

「アルムシ」は「アルマ」の愛称である。結局これが、交響曲第10番におけるマーラーからの最終的なメッセージであったということになる。それは決意と勝利の雄叫びなのか、はたまた絶望と諦念からくる遺言なのか。この曲においては、もはやそのどちらかに帰結させようとすること自体がナンセンスなのかもしれない。

初演:

(クック版第3稿)1972年10月15日、ウィン・モリス指揮、ニューフィルハーモニア管弦楽団

楽器編成:

フルート4(4番はピッコロ持ち替え)、オーボエ4(4番はコールアングレ持ち替え)、クラリネット3、Esクラリネット(4番クラリネット持ち替え)、バスクラリネット、ファゴット4(3番、4番はコントラファゴット持ち替え)、ホルン4、トランペット4、トロンボーン4、テューバ、ティンパニ(奏者2人)、大太鼓、軍楽大太鼓、シンバル付き大太鼓、シンバル、タムタム、トライアングル、グロッケンシュピール、ルーテ(むち)、ハープ、弦五部

参考文献:

前島良雄『マーラー 輝かしい日々と断ち切られた未来』アルファベータ 2011年

アンリ = ルイ・ド・ラ・グランジュ(船山隆・井上さつき訳)『グスタフ・マーラー 失われた無限を求めて』草思社 1993年

コンスタンティン・フローロス(前島良雄、前島真理訳)『マーラー 交響曲のすべて』藤原書店 2005年

村井翔『作曲家 人と作品 マーラー』音楽之友社 2004年

アルフォンス・ジルバーマン(山我哲雄訳)『グスタフ・マーラー辞典』岩波書店 1993年

船山隆『マーラー カラー版作曲家の生涯』新潮社 1987年

吉田秀和『決定版 マーラー』河出書房新社 2019年